0. 穿透现象看本质

问题的本质是期望与现实的落差,因此,如果要解决问题,首先得弄清楚期望是什么,目前现状又是如何,这样才能精准定义问题所在。

明确的问题,才能得到正确的答案,这是第一步。

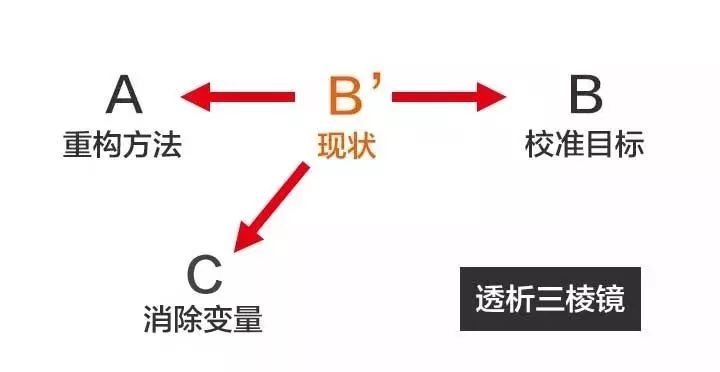

而问题并不会平白无故出现,它是由目标、方法、变量这三个因素共同影响产生。

可以用透视三棱镜的方法,找到隐藏在表面问题下的本质问题。

第一步,校准目标B

目标要符合SMART原则,同时要避免把手段当成目标;

第二步,重构方法A

现状是由原来的方法导致的,因此,想要改变现状,不是从现状出发,添加一个新的解决方案,而是回过头,重构原来的方法系统。

第三步,消除变量C

如果AB都没有问题,问题依然存在,一定存在着变量,你可以通过象、数、理这个基本框架来寻找它,并通过5 Why的提问方法,挖掘真正的原因。

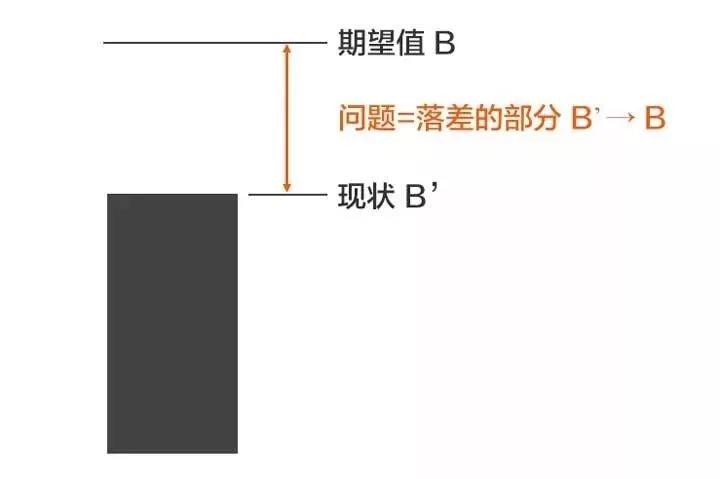

1. 问题的本质

要找到本质问题,我们得先看一下到底什么是问题?它是如何产生的?

问题就是:期望与现状的落差部分。

假设某件事的期望值是(B),现状是(B’),那么(B’→ B)这个落差部分,就是问题。

为什么我们常说“没有问题,就是最大的问题”?因为没有问题,就意味着你不知道目标在哪里,也不知道现状是什么,自然就不知道有什么问题。

我们所有的解决办法,都应该是围绕(B’→ B)的这个部分来展开思考的,找不到这个落差部分,我们的解决方案也就无从开始。

要解决一个问题,你得先弄明白问题到底是什么,别急于给方案,不然讨论的过程,就会变成鸡同鸭讲,或者用高射炮打蚊子,发现了症状,却下错了药。

2. 如何描述一个问题

第一步:明确期望值(B)

你的目标是什么?

正常的情况应该是如何的?

这个目标是可衡量的吗?

第二步:精准定位现状(B’)

现状往往不是单一维度的,需要牵涉到许多方面,比如团队业绩问题,我们在描述现状的时候,仅仅说业绩数字是不够的,我们得从历史销售数据、团队人员状况、产品质量、渠道营销、市场环境、竞争对手等等多个方面来全面描述。

我们在描述现状的时候,需要用大量的事实来构筑,而不是观点。

不然现状就会变得很模糊,你也就不知道现状与期望的落差(B’→B)具体在哪里,给出的解决方案就自然会有偏差。

第三步:用(B’→ B)这个落差,精准描述问题

下一次,请记得不要再问出类似于“你的业绩那么差,打算怎么办”这样模糊的问题,因为你认为的差,和他认为的差,也许并不一样。你应该问:你之前三个月的业绩分别是100万,110万,105万,而这个月变成了80万,我们来讨论一下,下个月如何能做到120万?

3. 如何找到本质问题

表面问题,只是由本质问题导致的症状,而我们常常把症状当成了问题本身,于是急于去消除它,而忽略了本质问题。

别觉得这个案例看上去很弱智,在现实生活中,我们用的往往就是这种弱智策略。

离职两个员工,那就再招两个! 竞争对手降价,那我们也降价! 员工状态消极,那就天天打鸡血! 一说话就吵架,那就都不说话了!

遇到问题,你要掌握足够的信息来精准的描述问题,这是第一步。但要解决这个问题,一定别盯着问题看,盯着症状是找不到答案的,或者只能找到治标不治本的方案。

现状(B’)并不是凭空出现的,而是由三个因素的共同影响下所导致:

A:为了实现(B)的结果,所使用的方法。

如果方法是错误的,目标自然无法达到。

B:期望值。

目标设置不当,或者目标设定过高,那么即便完美做到了A,这个目标也无法达成;

C:过程中出现的变量。

方法和目标都没有问题,可是出现了意料之外的事,也有可能导致目标无法达成。

因此,(B’)只是症状,而导致这个症状出现的是ABC这三个因素,他们才是更本质的问题。

所以,要解决这个问题,不能盯着(B’→ B)看,而是要透过(B’)去看ABC,我称之为透析三棱镜。

4. 校准目标

遇到问题,就习惯性的找原因,找解决办法,难道你就没想过,是目标本身错了吗?

没有清晰的目标,你认为的问题就会永远存在,永远达不成。

设立目标,一定要遵循SMART原则

S:Specific,明确的,具体的

M:Measurable,可衡量的

目标是否达成,需要可以被衡量,比如你说我们的目标就是让客户满意。那么怎么样才算满意呢?这个无法衡量,你需要加上一组数据维度,比如说用户好评分,在9.5分以上,这样就能衡量是否达成了。

A:Achievable,(自力)可达到的

目标的达成,一定是自己的力量可以控制的过程,而不能把目标达成与否寄托在他人或者你不可控的事情上。比如,目标定为下半年能够升职,这些你不能控制,因为决定权在对方,你可以改成连续两个月达到团队业绩第一名。

R:Rewarding,完成后有满足感的

那你就需要衡量,当你完成这个目标的时候,是否能够满足你的存在感知层?太近、太容易的目标,即便完成,你也不会有愉悦感和满足感,那么这就不是一个好目标,会让你在过程中失去对它的渴求,也就没有了动力。

T:Time-bound,有时间限制的

一定得有时间限制,不然任何目标都没有意义。不同的时间限制,会导致你思考的方式、制定的计划完全不同。

除了这5点之外,你在制定目标的过程中,还得注意以下两点:

要用正面语言去描述

目标不应该伤害他人或者你的其他目标,要保持整体的平衡。

区分目标和手段

我们使用方法A来达成目标B,但往往在过程中,却把A本身当成了目标。

在不伤害其他人的情况下,别纠结手段,达到目的即可。

所以,当你遇到一个问题的时候,第一步应该先检查一下的,你的目标是否符合SMART原则?你是否把手段本身当成了目标?

5. 重构方法

(A)是你为了实现(B)所用的方法。(这个方法包括了与之相关的人、事、物)。

当出现了现状(B’),我们会习惯性的再找一条从(B’)到(B)的途径,其实这是治标不治本的方法。重复原有的方法,只能得到同样的结果;想要有不同的结果,就需要用不同的方法。

调整(A)需要大量的背景知识和正确的思维方式,才能找到适合的解决办法,每个问题都有其独特性和不同的时空背景,需要具体问题具体分析。

6. 消除变量

如果(A、B)都没有问题了,(B’)还是存在,那么就一定出现了变量(C)。

这个(C)可能是内部变量,比如,发现原定计划(A)中的某个人并不能胜任该工作,或者团队执行力比预期的要低。这个(C)也可能是外部变量,比如,你平时非常注意身体的保养,控制饮食,保持运动,可还是感冒发烧了,那就不是(A)有问题,而是有可能被病毒感染了,这个不可预料的病毒入侵,就是变量(C)。

那么我们该如何找到(C)呢?

首先,你要建立一个寻找问题的基本思考框架,叫做:象、数、理。意思是:任何一个现象背后一定有数据,任何数据的变动,背后一定有道理。也就是说,当发现某个现象后,要赶紧去找相关的数据,然后用数据来说明问题,这可以对事情从感性认知变成理性分析。

怎么找到数据背后的道理?我们可以使用5 Why提问法。也就连续追问5个为什么,来寻找这个数据异动背后的原因。(5只是一个象征性的数字,意在提醒你,别拿到第一个答案后就认为是全部,而要继续往下深挖)